前転は回転技の基本。マット運動で子どもたちが最初に挑戦する体育種目といってもよいでしょう。全身を使って回転することで、三半規管を鍛えることができ、脳の活性化にもつながります。

上手にできたら、お子さんの自信にもなりますね! 今回は前転を3つの要素に分解し、上手になるための3つのドリルをご紹介します! ひたすら前転を練習するより効果的です。

前転がなぜ上手にできないのか、まず原因を探ろう!

前転とは、単に前に回るだけでなく、「回ったあと手をつかずに起き上がること」ができることを指します。この「手をつかずに起き上がる」のはなかなか難しいものです。横に転がってしまったり、回ったあと体が伸びてしまったり…。

なぜそうなってしまうのか、その原因を知り、それを改善できるドリルを行うことが上達の近道です。

まずは、前転のお手本とNGパターンを動画で見てみましょう。

●前転のお手本

●前転のNGパターン

どこが違うかわかるでしょうか? 3つの要素に分けて解説します!

回り始めるときの姿勢が大切! お尻の高さや手の位置を「キリン歩き」で身につけよう

最初のポイントは、前転のスタートとなる回り始めるときの姿勢です。ここが間違っていると、キレイに体を回転させることができません。お子さんの前転は下記のようになっていませんか?

ここをチェック!

●お尻が高く上がらず、手をつく位置が遠い

●頭のてっぺんを床につけている

もし、こうなっていたとしたら、スムーズに回ることができません。上手に回るためのスタート姿勢のポイントは3つです。

⒈お尻を高く上げる

⒉体の近くに手をつく

⒊後頭部をマットにつける

スタート姿勢を練習するためのドリルが「キリン歩き」です。「キリン歩き」とは、よつんばいになって歩く「動物歩き」の一つで、手をなるべく体の近くの床につき、ひざをなるべく曲げないようにしてお尻を高く上げて進むのがポイントです。

このドリルを行うと、「⒈お尻を高く上げる」や「⒉体の近くに手をつく」ことが身についてきます。すると、自然と「⒊後頭部をマットにつける」ことがしやすくなり、キレイにスムーズに前転ができるようになります。

また、「キリン歩き」は体の姿勢制御と深い関係を持つもも裏の柔軟性を高めるのにも役立ちます。

回ったあと体が伸びきってしまうときは、「ゆりかご」でおなかの力をつける

前転したあと、体が伸びてしまうというお子さんも多いと思います。これは、体を丸める動きがうまくできない、おなかの力が使えないことが原因です。

NGパターン

OKパターン

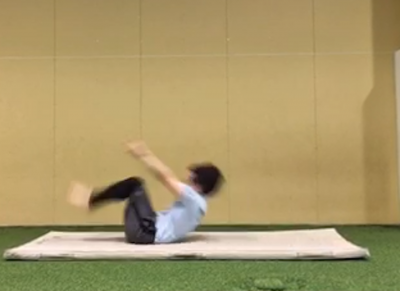

そんなときは、「ゆりかご」がおすすめです。

「ゆりかご」は、体育座りから体を丸めながら前後に揺れるドリルです。これを練習すると、体を丸める感覚が身につくのと同時に、おなかの力が強くなり、前転はもちろんのこと、後転もキレイにスムーズに回れるようになります。

このときのポイントは2つです。

⒈ひざと胸を常に近づけた状態で行うこと

⒉おへそを見ながら行うこと

動画では、両手を前に伸ばして行っていますが、ひざと胸をつけるのが難しい場合は、ひざを抱えて行うとよいでしょう。

しっかり起き上がるためには、ひよこ歩きで足首を柔らかくする!

前転の3つめのポイントは、フィニッシュ=しっかり起き上がれることです。

ここに関わってくるのが足首の柔軟性。現代の生活では「しゃがむ」という動きが少ないため、足首が硬い子どもが増えています。「ひよこ歩き」で足首を柔らかくしましょう。

ドリルのポイントは2つです

⒈お尻とかかとを近づけて行うこと

⒉歩く際、かかとを床につけること

*つま先歩きにならないように注意してくださいね!

足首を柔らかくすることは、運動中だけではなく日常生活でのケガの予防にもなります。

前転ができるようになると、後転や側転など、違う回転技へと進めます。また、同じ前転技でも、開脚前転や伸膝前転、台上前転や飛び込み前転など、難度の高い技へつながっていきます。おうちでできる3つのドリルで、まずは前転をキレイに回れるようになりましょう。